В НАУКЕ НЕ БЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ГУЗ СО «Институт клеточных технологий» (Екатеринбург) занимается разработкой и внедрением в клиническую практику методов диагностики и лечения с применением аутологичных аллогенных клеток-предшественников кроветворного и негемопоэтического происхождения. «Это третье в России научное медучреждение такого уровня», – говорит его создатель и руководитель Шлема СПЕКТОР.

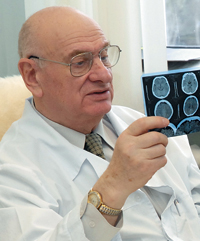

|

Шлема Ицькович СПЕКТОР, директор института, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин г. Екатеринбурга, почетный гражданин Свердловской области |

Шлема Ицькович, когда был создан Ваш Институт?

– В 2005 году. Решение об открытии этого нового научного проекта было принято губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Он посчитал, что у нас накоплен достаточный научный и клинический потенциал как в проведении фундаментальных исследований, так и в применении прогрессивных технологий лечения. Губернатор и предложил мне институт возглавить. Я, в свою очередь, с самого начала старался сделать так, чтобы работа шла в самых актуальных для медицины направлениях. Есть болезни, распространенность которых в последние годы вызывает большую тревогу. Я не говорю про СПИД и туберкулез, но возьмем тот же сахарный диабет. Если 20 лет назад у нас в области насчитывалось 13 тыс. больных, то сейчас их без малого 100 тыс. Это серьезная проблема, и мы стараемся ее решить. В наших лабораториях исследуются факторы, предшествующие появлению диабета, разрабатываются технологии по его лечению. Это, разумеется, не единственные направления работы.

– Все разработанные технологии позволяют добиться результатов при лечении тяжелыхзаболеваний?

– В науке любой результат можно назвать положительным. Если та или иная методика не действует, это все равно шаг вперед. Будут искаться какие-то новые варианты, к тому же другие ученые не пойдут по ложному пути.

– Сколько лабораторий функционирует в институте в настоящий момент?

– На сегодня их 16. И направления, как я уже говорил, самые разные. Они работают на базе крупнейших медицинских учреждений Екатеринбурга: ОКБ № 1, ОДКБ № 1, ГКБ № 40, Областного госпиталя для ветеранов войн, УГМА и других. Мы создали лаборатории для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения, или, например, страдающих сахарным диабетом. Мы изучаем факторы, предшествующие появлению этой болезни, и лечим последствия. Сахарный диабет – огромная проблема для области. Мы исследуем вопросы психических расстройств у детей – и здесь также можно привести страшные цифры: 72,3% детей в возрасте до 14 лет нуждаются в помощи детского психиатра; и обращаемся к вопросам безопасности нанотехнологий. Мы,кажется, находим научный подход в применении стволовых клеток в лечении наших сограждан, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией. И собираемся запустить систему банков спермы, какие существуют на Западе… Планов очень много.

Есть, конечно, и ряд проблем. В первую очередь, финансовых. У моих сотрудников совсем невысокие зарплаты, но ученые, тем не менее, остаются учеными. В прошлом году мы сделали более 140 научных докладов, начали лечить детей по своим методикам, и я уверен, что до последней минуты буду делать все, чтобы наш институт шел вперед. Другая проблема связана с помещением, которое нам необходимо, чтобы нормально работать. Но она, вероятно, скоро решится. Губернатор подписал документ, направленный на то, чтобы помещение для института было спроектировано и построено. А если Россель сказал, то я убежден, что это будет сделано.

ЧТО ТАКОЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

«Стволовые клетки – клетки, входящие в состав постоянно обновляющихся тканей животных и способные развиваться вразличных направлениях, в пределах тканевой дифференцировки».

Большая советская энциклопедия

В 1999 году журнал «Science» признал открытие эмбриональных стволовых клеток третьим по значимости событием в биологии после расшифровки двойной спирали ДНК и программы «Геном человека».

Термин «стволовая клетка» впервые ввел в 1908 году русский гематолог из Санкт-Петербурга Александр Максимов на съезде гематологического общества в Берлине. Он постулировал существование стволовой кроветворной клетки. Родоначальником клеточной терапии общепринято считать русского врача-эмигранта С. Воронцова, который в 1920–1930-е годы в Париже пытался пересаживать фетальные ткани в случаях преждевременного старения.

Основу же науки о стволовых клетках в 1960–1970-е годы заложили советские ученые Александр Фриденштейн из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН и Иосиф Чертков из Гематологического центра РАМН. Однако оценить истинную значимость этого открытия человечество смогло только после того, как клетки заново «открыли» американские ученые.

Стволовые клетки являются предшественниками клеток всех органов и тканей человека, из которых формируются клетки всех других типов – кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой системы, эндокринных органов, костной, хрящевой и мышечной тканей. Миллиарды клеток растущего организма происходят всего–навсего из одной клетки (зиготы), которая образуется в результате слияния мужской (сперматозоид) и женской (яйцеклетка) половых клеток (гамет). Эта единственная клетка содержит не только информацию об организме, но и схему его последовательного развития.

В течение нескольких первых дней деления зиготы образуется шарик из совершенно одинаковых неспециализированных клеток. Примерно через шесть-семь дней этот шарик образует бластоцисту, которая состоит из наружного слоя клеток (эктодермы), окружающего полость, наполненную жидкостью и стволовыми клетками (мезодермы), которые и дадут начало всем остальным клеткам организма. Именно поэтому такие стволовые клетки называют тотипотентными, или всемогущими.

Другими словами, стволовые клетки – это универсальные клетки, из которых затем, путем специализации, получаются все органы и ткани. Но остаются в человеческом организме и универсальные клетки-предшественники – как резерв на случай, если вдруг случится поломка органа, за который они отвечают. Тогда эти клетки устремляются на помощь, встраиваются вместо погибших, заменяя их и становясь специализированными. Но с возрастом их становится меньше: у младенца одна стволовая клетка приходится на десять тысяч обычных, а у человека в 60–70 лет – одна на миллион.

Стволовые клетки в организме взрослого человека вырабатывает костный мозг. Это основной их источник, но далеко не единственный. Также стволовые клетки обнаружены и в жировой ткани, коже, мышцах, печени, легких, сетчатке глаза… В связи с этим принято разделять стволовые клетки на эмбриональные стволовые клетки (выделяют из эмбрионов на стадии бластоцисты) и региональные стволовые клетки (выделяют из органов взрослых особей или из органов эмбрионов более поздних стадий), которые сохраняют свойства эмбриональных клеток, о чем свидетельствуют обнаруженные в них эмбриональные белковые маркеры.

Вместе с тем, в последние годы вокруг этого направления в медицине не утихают не только ученые споры, но и существует множество мифов. Несмотря на все успехи ученых в этой области, по экспертным оценкам широкое применение стволовых клкток в мировой медицинской практике произойдет не раньше 2010–2015 годов.

.Назад в раздел